「山での遭難原因で、最も多いものは何だと思いますか?滑落や道迷い、天候の急変…確かにそれらは直接の引き金です。しかし、そのさらに奥深く、根本的な原因を探っていくと、我々救助隊員は一つの共通点にたどり着くことがよくあります。それは、『疲労』です」

皆さん、こんにちは。MA-SANです。

疲労。それは、すべての登山者が経験する、ごく当たり前の生理現象です。しかし、この「当たり前」という感覚こそが、最も危険な罠となります。筋肉が疲れると足が上がらなくなるように、あなたの「脳」も疲労します。そして、脳が疲労した時、あなたは自分でも気づかないうちに、合理的な判断能力を失い、「思考停止」というべき状態に陥ってしまうのです。

今回は、この目に見えない「脳の疲労」が、いかにして重大な遭難事故を引き起こすのか、そのメカニズムと対策についてお話しします。

事例:奥多摩・石尾根で起きた「見えない疲労」の悲劇

ここに、30代の男性Aさんがいました。彼は都内の企業に勤める、いわゆるエリート会社員。体力にも自信があり、日頃の仕事のストレスを発散するために、週末は本格的な登山に打ち込んでいました。

彼が計画したのは、奥多摩の人気の縦走ルート。1日目に鴨沢から登り、雲取山荘に宿泊。2日目に石尾根(いしおね)を縦走して奥多摩駅へ下山するという、健脚者向けの充実したプランでした。

1日目の山行を終え、雲取山荘に到着したAさん。日ごろの仕事でデスクに座っている時の疲労とは明らかに違う、心地よい疲労感に包まれていました。しかし、彼の体は予想以上にエネルギーを消耗していました。そして、追い打ちをかけたのが「山小屋の夜」です。他の登山者の物音やいびきが気になり、浅い眠りを繰り返すばかりで、結局ほとんど眠れないまま朝を迎えてしまいました。

慢性的な仕事の疲れ、1日の登山による肉体疲労、そして、決定的な睡眠不足。 Aさんは、自覚している以上に深刻な「三重苦」の疲労を抱えたまま、2日目の朝、石尾根への縦走路へと出発したのです。

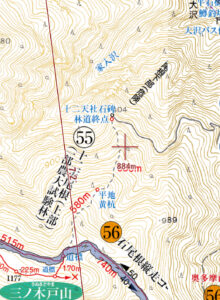

問題が起きたのは、長い石尾根縦走路の終盤、下山途中でした。ご提示の地図にある三ノ木戸山(さぬきどやま)を過ぎたあたりです。本来であれば、そのまま石尾根の明瞭な縦走路をたどって奥多摩駅方面へ向かうべきところ、Aさんは無意識のうちに、北へ分岐する十二天尾根(じゅうにてんおね)へと足を踏み入れてしまいました。

なぜ、彼はこんな基本的な間違いを犯したのか。それは、彼の脳が「思考停止」に陥っていたからです。睡眠不足と長時間の行動で疲労しきった脳は、もはや地図を正確に読み解き、正しいルートを判断するという高度な作業を放棄していました。「なんとなくこちらが下っているから」「道が続いているから」という、極めて短絡的な判断で、危険な尾根へと迷い込んでしまったのです。

十二天尾根は、石尾根に比べて踏み跡も薄く、急峻な地形が続きます。Aさんはすぐに「おかしい」と感じたはずですが、疲れた脳と体は「引き返す」という最も正しい判断を許しませんでした。そして、荒れた急斜面で足を滑らせ、彼は尾根の下の沢へと滑落してしまったのです。

そこは携帯電話の電波が全く届かない、谷の底。彼は大声で助けを呼びましたが、その声が他の登山者に届くことはありませんでした。

彼が生還できたのは、全くの幸運でした。約束の日を2日過ぎても帰宅しないAさんを不審に思った家族が警察へ通報。大規模な捜索の末、沢で動けなくなっている彼が発見されたのは、遭難から実に4日後のことでした。重度の怪我と衰弱で、まさに九死に一生を得る、壮絶なサバイバルとなってしまいました。

遭難の分析:なぜ「脳のガス欠」は起きるのか?

Aさんの遭難は、体力が尽きたから起きたのではありません。「判断力」が尽きたから起きたのです。彼の脳は、エネルギー切れ、つまり「脳のガス欠」を起こし、正常に機能しなくなっていました。このメカニズムを、少し専門的に見ていきましょう。

1. 「三重苦」の疲労と「前頭前野」の機能停止

今回の事例で重要なのは、疲労が複合的であった点です。

- 仕事による慢性疲労

- 登山による急性疲労

- 睡眠不足による脳機能の低下

特に③の睡眠不足は、判断力に致命的な影響を与えます。睡眠は、脳が情報を整理し、回復するための唯一の時間です。これが不足すると、理性や判断を司る脳の司令塔「前頭前野(ぜんとうぜんや)」は、正常に機能できなくなります。

長時間の登山で体のエネルギー源であるブドウ糖が消費され、さらに睡眠不足で脳の回復が阻害されると、前頭前野は真っ先に活動を停止します。生命維持に必要な機能が優先され、「賢い判断」をする能力が切り捨てられてしまうのです。

2. 「脳のガス欠」が引き起こす危険な症状

前頭前野の機能が低下すると、具体的に次のような危険な症状が現れます。

- 思考の単純化・短絡化: Aさんのように、地図の注意書きや地形を複雑に評価することが面倒になり、「下っているから、こちらだろう」という安易な選択に飛びついてしまいます。

- 注意力の散漫化: 足元への注意が疎かになり、転倒や滑落のリスクが激増します。分岐の標識を見落とす、地図の確認を怠るといった、基本的な安全行動を省略するようになります。

- 感情の不安定化: ソロ登山でも、焦りや苛立ちが募り、冷静さを失います。パーティー登山なら、仲間との衝突の原因にもなります。

- 視野狭窄(トンネルビジョン): 心理的にも物理的にも、目の前のことしか見えなくなります。大局的な視野を失い、「とにかくこの道を進むしかない」と思い込んでしまいます。

Aさんが分岐を間違えたのも、沢に滑落したのも、すべてはこの「脳のガス欠」が引き起こした必然的な結果だったのです。

教訓:思考停止から命を守るための「THE MOUNTAIN CODE」

疲労は避けられない。しかし、疲労によって思考停止に陥ることは、適切な知識と行動で防ぐことができます。あなたの脳を最後まで機能させるための、3つの行動規範です。

CODE 1:計画は「8割の法則」で立てる

自分の体力や経験の100%を使い切るような、ギリギリの山行計画を立ててはいけません。必ず、コースタイムや行動時間、体力において「常に2割の余裕」を持たせた計画を立ててください。特に、仕事が多忙な後や、睡眠不足が予想される山小屋泊の計画では、この余裕がなければ計画自体を見直すべきです。この2割の余白が、予期せぬ事態に対応するための、唯一の安全マージンです。

CODE 2:「心のイエローカード」に気づく

自分の、あるいは仲間の「脳の疲労」を早期に察知することが重要です。以下の「心のイエローカード」が見え始めたら、それは思考停止への危険信号です。

- イライラする、口数が減る、あるいは逆に無駄口が多くなる

- 簡単な段差でつまずく、ストックの操作がおぼつかない

- 分岐や標識を見落としがちになる

- 明らかな景色の変化に気づかない

これらのサインは、「あなたの前頭前野がエネルギーを欲しがっている」というSOSです。決して根性論で無視してはいけません。

CODE 3:「強制リブート(再起動)」をためらわない

イエローカードが出たら、直ちに「強制リブート」を実行してください。これは、パソコンの調子が悪い時に再起動するのと同じです。

- 即座に立ち止まる: 分岐など、判断が必要な場所では必ず立ち止まります。安全な場所でザックを下ろし、最低15分間、行動を完全に停止します。

- 脳に給油する: 行動食(吸収の早いジェル状のものや、ブドウ糖を含む飴、チョコレートなど)を口にし、脳へ直接エネルギーを届けます。

- 水分を補給する: 脱水は血液循環を悪化させ、脳へのエネルギー供給をさらに妨げます。必ず水分を補給してください。

- 声に出して再評価する: エネルギーを補給したら、地図とコンパスを取り出し、声に出して現在地、進むべき方角、残りの行程を指さし確認します。この一手間が、Aさんのような悲劇を防ぎます。

このわずか15分の「強制リブート」が、その後の数時間を生き延びるための、最も重要な時間となるのです。

山の熟達者とは、決して疲れない鉄人のことではありません。自身の疲労を客観的に認識し、それが判断力に影響を及ぼす前に、賢明な対策を打てる人のことを言うのです。

あなたの体だけでなく、あなたの脳も大切にしてください。それこそが、山で生きて帰るための、最も重要なリスク管理術なのですから。